農業の持続性を向上させるための取り組みである「JGAP」をご存知ですか?

東京オリンピックで「GAP認証」が食材調達の基準のひとつとして加えられたこともあり、耳にしたことがあるかもしれません。

ですが、JGAPの詳しい内容まで理解していますか?

JGAP認証を取得できれば、信頼獲得につながり販路開拓にも大きく役立つので、この機会に学んでおきましょう♪

今回の記事では

・JGAPとはどんな制度か

・JGAP認証を取得するメリット

・JGAPの取り組み方法

をわかりやすく解説していきます。

JGAPとは?JGAPのわかりやすい説明】

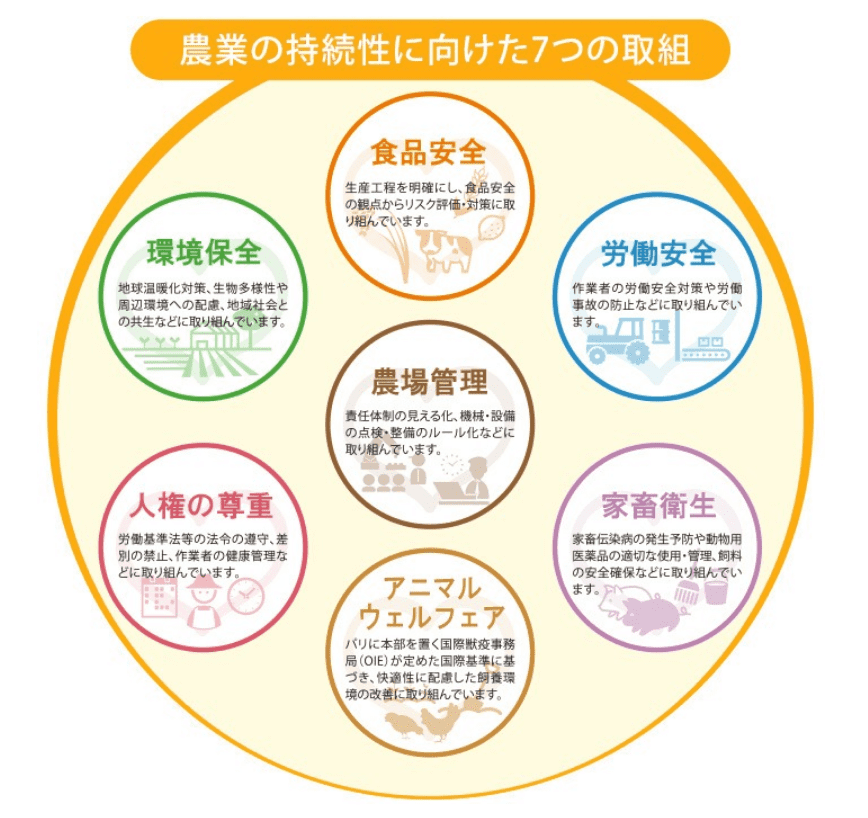

GAPとは農業の持続性に向けた図のような取組のことです。

出典:一般財団法人日本GAP協会(https://jgap.jp/gap/)

JGAPとは「Japan Good Agricultural Practice」の略で、要は「日本での良い農業のやり方」という意味です。2005年に設立された認証制度です。

“日本での”という部分が気になりますよね。

実は、JGAP以外にも世界にはGAP(「良い農業のやり方」)が存在します。

そのGAPの中でも、特に日本の農場に合わせた基準が設けられた認証制度がJGAPというわけです。

もっと砕けた表現をすると、「いい農業のやり方(日本ver)」という感じでしょうか?

正確な言い回しをすると、次のようになります。

GAP認証の種類

世界には運営主体や基準内容が異なるGAP認証制度がいくつかありますが、主に日本で普及しているGAP認証制度は以下の3つです。

GLOBALGAP:運営元「FoodPlusGmbH(ドイツ)」GFSI承認済

ASIAGAP:運営元「一般財団法人日本GAP協会(日本)」GFSI承認済

JGAP:運営元「一般財団法人日本GAP協会(日本)」

2017年3月末時点:3,530

2021年3月末時点:5,020

・農作物の品質をより重視している

・労働者の人権についてより明確にしている

という点が特徴です。

GAPの費用はいくら?

・JGAP:約10万円+旅費

・ASIAGAP:約15万円+旅費

・GLOBALGAP:約44万円+旅費

審査から認証までにかかる費用は、農場に審査員が来るための交通費などがプラスされることを覚えておきましょう。

また、農場によっては基準に適合するための整備費用がかかることもあるため、初期費用は表に記載されている金額よりも多くなる可能性もあるので注意が必要です。

さらに、認証を毎年維持していくためには最初にかかった費用と同等の金額が必要になります。

JGAPはかなり費用を抑えて取得でき、さらに国内での知名度は高いのでコスパが高い認証制度だと思います。

JGAP認証農場になるメリットって?

さて少し難しいJGAPですが、認証取得すると享受できるメリットがしっかりと存在します!

認証を取得した農場を対象にしたアンケート調査の回答を基に、実感のあった経営改善効果をご紹介します。

JGAP認証のメリット①販売先からの信頼確保

農場にGAPを取り入れることで得られる最大のメリットはこれでしょう。

「小売業や飲食業といった実需者からの信頼が得られる」です。

実際に、JGAP認証農場を対象にした販売面の改善についてのアンケートでは、「販売先への信頼」が改善したと感じた農場が56%を占めています。

出典:農林水産省(https://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/try-gap.html)

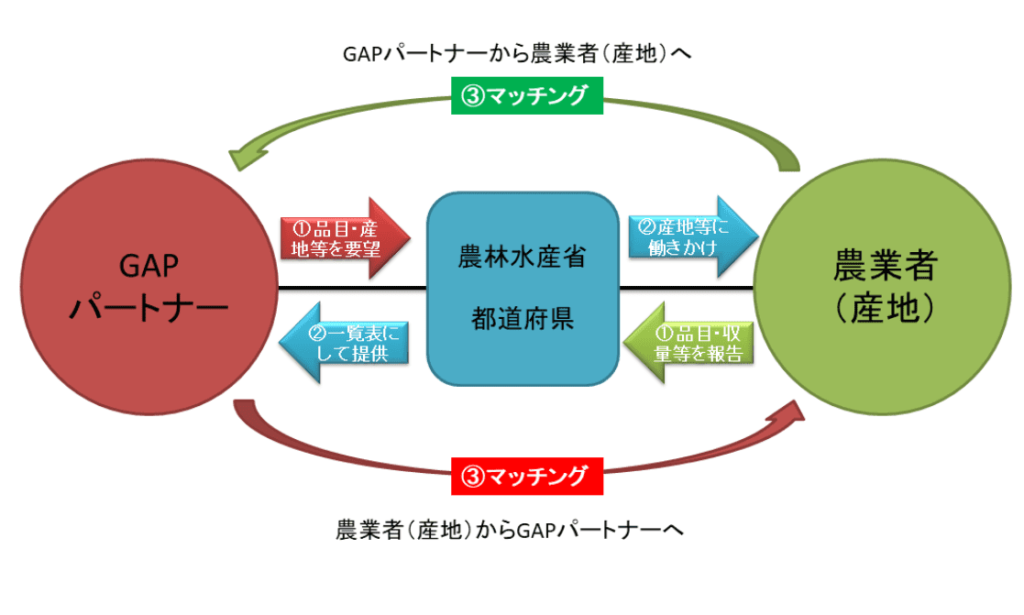

GAPパートナーには、イトーヨーカドーやローソンなどの大手チェーンをはじめさまざまな事業者が登録されているので認証を取得することで販路拡大にも繋がります。

JGAPのメリット②計画が立てやすい

GAPでは、農業生産の過程を後から見直せるように作物の管理にまつわる情報を記録することが推奨されています。

記録したデータを活用することで改善点などを把握することができ、次の計画が立てやすくなります。

JGAPのメリット③従業員の意識改革

JGAP認証を取得した農場では、約70%の割合で従業員の自主性や責任感の向上が実感できたと回答しています。

これは認証取得のために従業員全員でリスク管理について検討することで、農場運営に関わっているという意識が強まり積極的に仕事に取り組むことができるからです。

JGAP認証を受ける前にチェックしておくこと

さて、いよいよJGAP認証取得を目指す時のお話ですが、

JGAPの認証には

・基準書を入手して理解すること

・基準に適した農場にするための設備投資

・認証に必要な費用や時間

が必要になってきます。

…正直な話、そこそこ手間がかかります。

そのため、「国内外の取引先の要求に応じたい」「農場を客観的に評価してもらいたい」など、いざ認証が必要な状況になってからの取得がおすすめです。

まずは準備期間として、GAPの取り組みを導入した農場運営を目指すことから始めるのがおすすめですよ。

GAPの具体的な方法と取り組み例

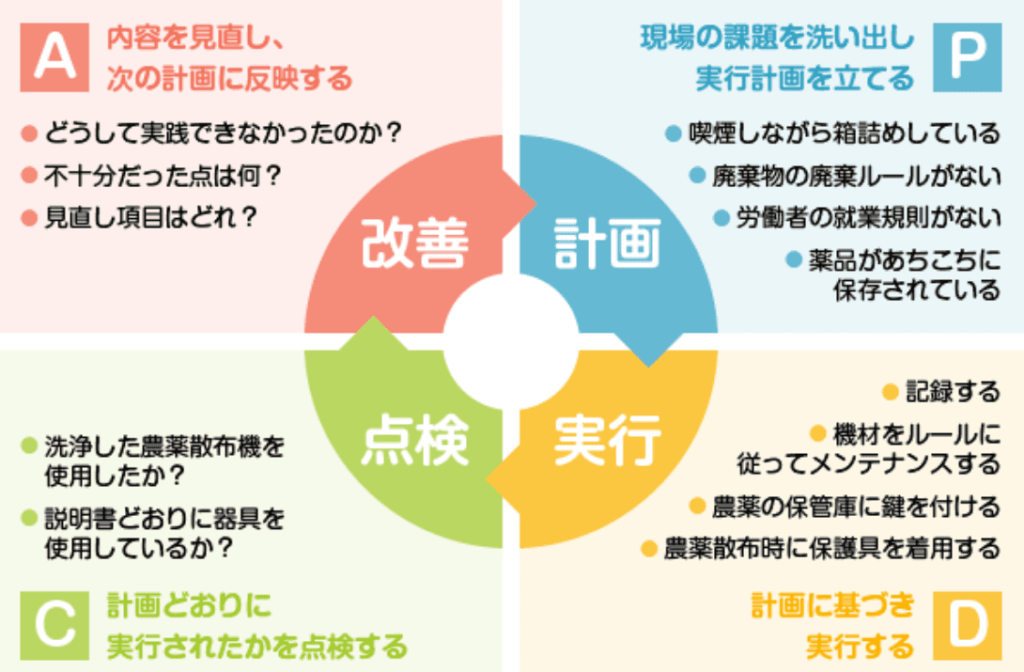

出典:農林水産省(https://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/try-gap.html)

まずは、農場の整理整頓や生産履歴の記録、農場内を点検して問題点を見つけることから始めます。

日頃の取り組みで気を付けたいポイントは以下を参考にしてみて下さい。

【食品安全】

・異物混入の防止

・農薬の適正使用と保管

・来訪者への衛生指示

【環境保全】

・適切な施肥

・土壌浸食の防止

・廃棄物の適正処理と利用

・水の使用量の把握と節水対策

【労働安全】

・機械や設備の点検整備

・作業安全用保護具を使用する

・事故防止の作業手順書作成

【人権保護】

・家族経営協定の締結

・技能実習生の作業条件遵守

【農場経営管理】

・責任者の配置

・教育訓練の実施

・内部点検の実施

【その他】

・商品回収テストの実施

・資材仕入れ先の評価

そして、1つ1つの問題点に対し、以下の4点を1つのサイクルとして行い農場の改善に努めましょう!

2.実行する

3.実行した内容を記録

4.継続的な改善を行う

「そもそも何の問題点から始めたらいいのかわからない…」という場合は、普及指導センターや農協の職員に相談してみることで指導や助言を貰えることもありますよ。

いざJGAP認証を取得する時のお話

農場の改善が図れたらGAPの審査を行っている審査会社に申し込み、農場の取り組みの評価を行ってもらいます。

そして、めでたく認証が取得できたら引き続きGAPを取り入れた農業運営を心がけて改善を行っていきましょう。

認証の有効期間は1年間なので更新する場合は再度審査を行います。認証取得に至るまで半年〜1年ほどの時間が必要になるため、審査会社への相談は早めに済ませておくと安心です。

費用の負担が厳しいという場合には、複数の団体での認証取得に取り組むことで負担軽減することも可能です。

JGAP認証で持続可能な農業経営へ!

さまざまな意見が交わされているJGAPですが、農場管理が効率的に行えたり、農業とは切り離すことのできない労働事故の防止につながるなど、経営におけるリスクを低減することが可能になるという点ではGAPを導入する意義があると考えられるかと思います。

もちろん、JGAP認証を取得するためには時間・労力・お金の3つが必要となるので全ての農業者におすすめできるという訳ではありません。

ですが、「農業経営をより良くして持続可能なものにしていきたい」「販路開拓に活用したい」と考えている方は是非GAPの取り組みを農場で実践してみて下さいね。